Автор: ЦУКАНОВ Игорь

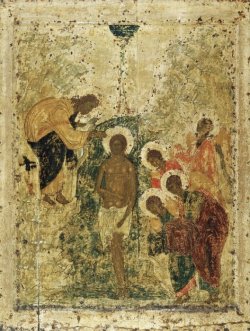

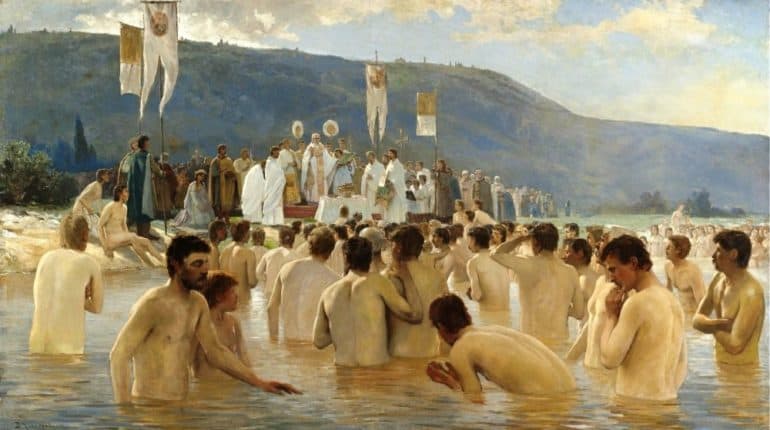

Крещение – первое из церковных таинств, с которым встречается человек, уверовавший во Христа. Крестившись, он становится членом Церкви, получает возможность непосредственно общаться с Богом, принимать Его благодатную помощь. Но почему все это возможно только при условии крещения? Давайте разбираться.

Почему христиане убеждены, что человек не может спастись, если не примет крещения?

Христиане – это те, кто верует Господу Иисусу Христу. И в утверждении, что некрещеный человек не может наследовать Царствие Небесное, они опираются на слова Самого Христа.Во-первых – Его наставление ученикам в конце Евангелия от Марка: Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мк 16: 16). Во-вторых, в Евангелии от Иоанна Христос объясняет Своему последователю из числа фарисеев, Никодиму: Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух (Ин 3: 5,6). В-третьих, Евангелие от Матфея завершается знаменательным призывом Господа к ученикам: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф 28: 19, 20). Здесь хотя и не говорится напрямую о спасительности крещения, но поручение крестить людей звучит как прямая и неотменяемая заповедь Спасителя.

Спасение от чего обещано тем, кто будет веровать и креститься?

Во-первых – от рабства греху, когда, говоря словами апостола Павла, не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим 7: 15). Во-вторых – от рабства сатане, который обманом и клеветой на Бога спровоцировал грехопадение Адама и его жены. В-третьих – от смерти, которая подчинила себе весь мир в результате грехопадения человека.

«Кто будет веровать и креститься»… А как связаны друг с другом крещение и вера?

Крещение – это исполнение, практическое выражение веры во Христа. Конкретный шаг, совершая который, человек не просто декларирует свое согласие с евангельскими истинами, но заключает личный завет со Христом, вступает с Ним в союз.Что делают девушка и юноша, если любят друг друга и хотят всю жизнь провести вместе? Вступают в брак, приносят взаимные обещания любви и верности друг другу, так? Вот и отношения христианина с Богом чем-то напоминают такой брачный союз. И даже много чем. Недаром Сам Господь в Священном Писании уподобляет Свои отношения с верующими браку. В книгах Ветхого Завета Он неоднократно сравнивает израильский народ, уклонившийся от Него в язычество, с распутной женой (например, в книге пророка Осии). А Новый Завет часто рисует Христа в образе Жениха, вступающего в брак с Церковью.

В чинопоследовании крещения есть момент, когда священник спрашивает человека, над которым совершается таинство: «Сочетаваешися ли Христу?» («Сочетаешься ли со Христом?»), – совсем как на церемонии бракосочетания. И тот должен ответить: «Сочетаваюся» («Сочетаюсь»), – и «Верую Ему, яко Царю и Богу». Вера человека во Христа как Царя и Бога и, что еще важнее, его вера Христу – вот что свидетельствуется фактом крещения. Как писал живший за границей известный русский священник и богослов Александр Шмеман (1921-1983), слово «вера» в его греческом варианте – ?????? (а Евангелие изначально написано по-гречески) – означает не столько «согласие разума с набором правил и предписаний», сколько – и прежде всего – «доверие, безусловную преданность, полную отдачу себя тому, кому д?лжно повиноваться и за кем д?лжно следовать, что бы ни случилось».

Но ведь в словах Христа о «рождении от воды и Духа» не упоминается непосредственно о крещении?

Буквально – нет, но по сути именно о крещении там и говорится.Ведь это только в славянских языках «крещение» созвучно со словом «крест», а в греческом (опять же, оригинальном языке Евангелия) крещение – ???????? – значит «погружение в воду». В беседе с Никодимом Господь Иисус Христос излагает самый смысл крещения: это рождение свыше. Когда Никодим не понимает и переспрашивает: Как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? – Христос отвечает теми словами, которые мы уже привели: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин 3: 3-7).

Но, чтобы родиться заново, нужно сначала умереть… Разве нет?

Крещение, согласно апостолу Павлу, – это и есть переживание смерти и рождения, по подобию смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? – пишет он в Послании к Римлянам.– Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения … Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним (Рим 6: 3-5, 8).Конечно, в крещальной купели человек не умирает и не воскресает телесно – речь идет не о биологической смерти и не о физической реанимации. Но речь не идет и о каких-то условных, символических вещах или художественных метафорах. Все, что происходит в таинстве, происходит реально, но касается в первую очередь духовной стороны личности. Из крещальных вод человек выходит возрожденным духовно: он готов заново начать свой духовный жизненный путь, происходит что-то вроде духовной «перезагрузки».

Апостол Павел пишет об этом так: Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим 6: 11). Умирает, говоря словами апостола Павла, ветхий человек. А рождается человек новый, наделенный, как писал протопресвитер Александр Шмеман, даром жить жизнью Самого Христа, верить Его верой, желать того, чего желает Он.

Подкрепляемый благодатным даром, полученным в крещении, человек способен на деле двигаться к Царству Небесному, что на практике означает – исполнять заповеди Христовы: превозмогать собственный эгоизм, переступать через требования своего «Я» и на первое место ставить Бога и ближнего. Крещеный человек способен жить поперек правил, ставших со времени грехопадения «естественными» для мира сего. И он может по-настоящему захотеть той жизни – жизни не для себя, а для Бога, которую предлагает ему Христос и продолжением которой является Царствие Божие. А вот человек некрещеный сил для всего этого не имеет. Им просто неоткуда взяться.

То есть крещеный человек становится святым?

Разговор о святости – долгий и совсем не простой. Святость – свойство Самого Бога, Который до конца непознаваем, поэтому что такое святость, определить не так легко. Можно уверенно сказать одно: человек, принявший крещение, призван к святости, но достигает ее далеко не сразу и не всегда. Крещение не лишает человека свободы воли и не превращает его в бесплотного ангела. Он так же подвергается разным соблазнам и искушениям, так же может оступиться и согрешить. Просто ему, в отличие от некрещеного, доступна благодатная помощь Божия, чтобы справляться со всем этим. И, даже если он оступится и упадет, то сможет подняться, покаяться и продолжить путь.

Но ведь в крещении прощаются все грехи?

Да, после крещения человек начинает жизнь «с чистого листа», все его прошлые грехи изглажены и забыты. Но то грехи – конкретные поступки, слова или мысли, нарушающие заповеди Божии. Иначе обстоит дело со страстями – «искривлениями» человеческой души, внутренними предрасположенностями к дурным поступкам. Внешне они могут быть незаметными и до поры никак не проявляться, но именно они и подводят человека к совершению конкретных грехов. Может быть, человек ни разу ничего не украл, но очень неравнодушен к деньгам, сребролюбив. И в какой-то критической ситуации эта его страсть может «выстрелить», привести к совершению греха. То же и с другими страстями.Страсти, к сожалению, остаются с человеком и после крещения. Но с благодатной помощью Божией теперь он может с ними бороться и даже мало-помалу их преодолевать. В этом помогают церковные таинства – прежде всего Покаяние (исповедь) и Причащение Святых Христовых Таин – Его Тела и Крови. Но возможность прибегать к этим таинствам открывается для человека только после того, как он принял таинство Крещения. Все таинства совершаются исключительно в Церкви, ведь она – тело Христово, пространство, где Бог может действовать в согласии с людьми (а не «поверх» их воли). А членами Церкви мы становимся как раз в крещении.

Обязательно ли перед крещением проходить подготовительную беседу? Тем более, что крестят сейчас в основном малышей, которые все равно не могут в такой беседе участвовать

Многое зависит от конкретной ситуации. Если крестить ребенка хотят родители, которые сами постоянно ходят в храм, причащаются и живут активной церковной жизнью, то священник, может быть, и не станет настаивать, чтобы они непременно пришли на огласительную беседу. Но в большинстве случаев требуется, чтобы священники, диаконы или миряне-катехизаторы готовили людей к крещению – проводили беседы с теми, кто желает креститься, или с родителями и крестными готовящихся к этому таинству детей. Это нужно как раз потому, что крещение – не самодостаточный акт, который совершил – и дело с концом. Крещение – только начало пути, следуя которым, человек преобразовывает свою жизнь в согласии с Евангелием и только тогда начинает по-настоящему искать Царствия Небесного, встречи с Богом. Очень часто люди представляют себе крещение как угодно, но только не в этих категориях. И, если не рассказать им, что такое крещение на самом деле, для чего оно нужно, то может получиться, что они так и не начнут двигаться по этой дороге и не достигнут цели. Недаром в древней Церкви процесс оглашения мог занимать сорок дней (а иногда и еще больше).

А некрещеный человек? Он не попадет в Царство Небесное ни при каких обстоятельствах?

Как бы хотелось иногда ответить: ну, конечно, и некрещеный человек тоже может спастись, если будет верить в Бога и потрудится над собой! Но Христос сказал очень ясно: Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин 3: 5), – и эти слова трудно перетолковать в каком-то ином смысле.В древней Церкви, правда, было представление о «крещении кровью»: мученики, уверовавшие во Христа перед самой смертью и не успевшие принять крещение, не просто считались христианами, но даже прославлялись как святые. Такое «крещение кровью» принял, скажем, один из римских воинов, которые охраняли Севастийских мучеников: видя стойкость и мужество христиан, раздетых и загнанных в ледяное озеро, он сам уверовал во Христа, встал в их ряды и был прославлен как один из них. Но мученики, пусть даже не успевшие креститься, страдали не просто так – они сознательно участвовали в страданиях Христовых, шествовали на свою Голгофу по примеру Господа.

В этой жизни мы все страдаем, но далеко не любое страдание может быть «приравнено» к крещению, а только такое, которое человек осмысленно «посвящает» Христу, переживает как свое личное соучастие в Его Крестной Жертве. Такие страдания называют «страданием за Христа».

Да ведь и само крещение – вовсе не способ избежать страдания. Это посвящение всей своей жизни, всего, чем она наполнена, – и радости, и горя, – Христу. Это приобщение к Его жизни и Его смерти, добровольное вхождение в них. Если же этого нет, если, страдая, человек не стремится подставить плечо под Крест Христов, тогда он страдает впустую, является просто бессмысленной жертвой зла, в котором после грехопадения лежит весь мир (ср. 1 Ин 5: 19). И даже нельзя сказать, что жертвой безвинной: ведь у всякого найдется за душой что-нибудь такое, что действительно заслуживает наказания…

А если человек жил праведно и делом исполнял заповеди – может, даже не зная, что они христианские?

О таких людях Церковь не выносит суждения, предоставляя их на суд Божий. Притча о Страшном суде, которую рассказал Господь ученикам незадолго до Своей смерти, оставляет надежду на спасение для тех, кто не знал Самого Христа, но делом исполнял Его заповеди: кормил голодных, посещал больных, одевал убогих, – словом, отдавал себя ближним. На Страшном суде эти праведники спрашивают у Христа: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф 25: 37-40). Конечно, это не означает, что эти люди спасутся вне Церкви. Просто Господь Иисус Христос – Глава Церкви, Он может ввести в свою Церковь любого человека одному Ему известным образом, а не только через таинство крещения.Не принимали крещения и жившие до Христа ветхозаветные праведники – Ной, Авраам, Моисей, Давид, – тем не менее, Церковь почитает их в лике святых. Однако с людей, живущих в христианскую эпоху, когда любому доступно Евангелие, спрос, очевидно, уже совсем иной. Потому вряд ли имеет смысл тратить много времени и сил на рассуждения об участи некрещеных праведников – так, будто с нашей собственной участью полная ясность. Повторим еще раз: факт крещения сам по себе не делает человека ангелоподобным существом, человеку предстоит еще долго и мучительно бороться с грехом, падать и вновь подниматься, выстраивая свою жизнь в согласии с Евангелием. Поэтому актуальным для нас остается совет апостола Павла: Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну (Рим 14: 12,13).